Кто и зачем на самом деле придумал граненый стакан?: историческая правда России от РВИО

11 сентября свой день рождения отмечает знаменитый граненый стакан. Образ этой прочной и удобной тары, ее граненая форма и широкий ободок уже давно стали для россиян чем-то родным и привычным. В советские годы такие стаканы были повсюду: в столовых, ресторанах, кафе; из них пили чай на каждой советской кухне, они несли исправную службу в автоматах с газировкой, в вагонах поездов и были неотъемлемой частью любого застолья.

Но история граненого стакана овеяна массой легенд и домыслов. Согласно наиболее распространенной версии, придумала его известный советский скульптор Вера Мухина – та самая создательница монумента «Рабочий и колхозница».

Однако многие историки утверждают, что первый стакан с необычной огранкой появился еще в эпоху Петра Первого. Существует легенда о том, что такой стакан императору подарил владимирский стекловар Ефим Смолин. Царь якобы высоко оценил поделку, увидев, что во время качки на корабле пользоваться таким изделием очень удобно: даже упав со стола, чудо-стакан не бился.

Чтобы развеять мифы вокруг граненого стакана, «История.РФ» обратилась к его исторической родине: первый стакан такого типа был выпущен 11 сентября 1943 года на стекольном заводе города Гусь-Хрустальный. Секреты производства нам выдала хранитель коллекции стекла Музея хрусталя им. Мальцовых Алла Чуканова.

– Алла Витальевна, так кто же все-таки придумал граненый стакан – Мухина или стеклодувы времен Петра Великого?

– Стаканы как форма посуды в петровскую эпоху, конечно, были. Но нужно просто понимать, что мы имеем в виду под словами «граненый стакан». Это стакан, выработанный методом прессования, у него форма в виде граней и широкий ободок. Раньше гранением называлось придание этой специальной формы стопам – огранка. Когда возник советский стакан, его стали называть граненым, но это не совсем правильно.

– Какие же стаканы существовали во времена Петра I? Чем они отличались от советских?

– При Петре стаканы гранили вручную. Могли просто выдувать, могли потом огранить. Но тот стакан, день рождения которого отмечают 11 сентября, – это граненый стакан советского времени. Он даже не выдувался – его грани появлялись прессованным способом, то есть сразу же.

Могли просто выдувать, могли потом огранить. Но тот стакан, день рождения которого отмечают 11 сентября, – это граненый стакан советского времени. Он даже не выдувался – его грани появлялись прессованным способом, то есть сразу же.

– Какова роль Веры Мухиной в истории появления этих популярных стаканов?

– Тому, что Мухина была сопричастна к появлению именно этой, советской формы стакана, даже есть документальные подтверждения. Они хранятся в музее Веры Игнатьевны Мухиной в Феодосии. Несколько лет назад я связывалась с директором этого музея, Сергеем Онищенко, и он мне прислал справку, что у них действительно есть воспоминания художника Успенского, который был в рабочей группе, которой руководила Вера Игнатьевна. Как художник производства, она стояла у истоков создания Ленинградского завода художественного стекла и выполняла задание правительства.

– Что это было за задание?

– Им было поручено разработать эскизы посуды советского времени, которая могла бы использоваться в заведениях общепита. В то время уже появлялись и посудомоечные машины, и стаканы, как правило, бились, а их нужно было много. Специалистам было дано задание разработать такой стакан, который бы был прочный, красивый, удобный в эксплуатации, легко мылся. Успенский в своих воспоминаниях пишет, что было разработано очень много образцов разной посуды, в том числе и граненый стакан, который потом стали изготавливать на Гусевском хрустальном заводе.

В то время уже появлялись и посудомоечные машины, и стаканы, как правило, бились, а их нужно было много. Специалистам было дано задание разработать такой стакан, который бы был прочный, красивый, удобный в эксплуатации, легко мылся. Успенский в своих воспоминаниях пишет, что было разработано очень много образцов разной посуды, в том числе и граненый стакан, который потом стали изготавливать на Гусевском хрустальном заводе.

– Но как ваш завод стал «родиной» знаменитых стаканов, если сама Мухина работала в Ленинграде?

– Здесь было производство с давними традициями и хорошо оснащенное. Здесь были опытные мастера, в том числе техническая база для выпуска сначала контрольного количества стаканов, а потом уже наладили выпуск этих изделий на Гусевском хрустальном заводе. Ленинградский завод в то время – это был маленький цех: там работали только художники и выпускали какие-то эксклюзивные изделия.

– Где граненый стакан был распространен прежде всего?

– Граненый стакан использовали в заведениях общепита – в столовых, в кафе. Его широкий ободок позволял хорошо мыть стакан в посудомоечных машинах. Помните автоматы с газировкой? Стакан [после использования] переворачивали, нажимали на донышко, и благодаря этому широкому ободку очень хорошо мылся краешек. К тому же стаканы были очень прочные, потому что применялся обжиг. Эти грани работали как ребра жесткости, и стекло становилось более прочным.

Его широкий ободок позволял хорошо мыть стакан в посудомоечных машинах. Помните автоматы с газировкой? Стакан [после использования] переворачивали, нажимали на донышко, и благодаря этому широкому ободку очень хорошо мылся краешек. К тому же стаканы были очень прочные, потому что применялся обжиг. Эти грани работали как ребра жесткости, и стекло становилось более прочным.

– Граненые стаканы широко использовались на железной дороге. Это правда, что стакан был сделан еще и таким образом, чтобы его сложно было разбить во время тряски в поезде или качки на корабле?

– Действительно, если граненый стакан упадет при качке на каком-нибудь корабле, он, благодаря своим граням, не сможет далеко укатиться и разбиться. Он не только более прочный, но и более удобный: упадет и будет здесь же лежать, под столом. В поездах дальнего следования еще разносят чай в таких стаканах, и даже с подстаканниками. У нас на опытном заводе до сих пор такие стаканы выпускают по заказам, они пользуются спросом! И на их донышке стоит логотип опытного стекольного завода – хрустальный гусь.

– Интересно, что выражение «сообразить на троих» появилось именно благодаря этим стаканам. Если налить в стакан водку до стеклянного ободка, то получится 167 граммов – ровно треть пол-литровой бутылки. Таким образом можно поделить водку «по совести». Но почему в какой-то момент граненый стакан стали ассоциировать именно с водкой, с пьянством? Его «светлый» советский образ оказался принижен…

– Да, есть такая версия. Это просто был самый дешевый и самый распространенный вид посуды. То, что было под рукой, то и использовали, в том числе и для этого. Знаете, в главной кулинарной книге советского времени, «Книге о вкусной и здоровой пище», все рецепты указывали не в граммах, а в стаканах! В граненый стакан умещалось 200 миллилитров молока или другой жидкости (а если до линии ободка, то 250), 230 граммов сахарного песка, 320 граммов соли, 160 граммов муки – там так и было указано. Все было в стаканах, а не граммах, поэтому было удобно, везде этот стакан использовали.

– Я читала, что в 80-е годы граненые стаканы начали массово взрываться. Это правда?

– Так как эта тема уже давно поднимается, тут были разные вопросы, и этот вопрос тоже возникал. У нас в Гусь-Хрустальном есть такой специалист – Юрий Абрамович Гулоян, он главный специалист Научно-исследовательского института стекла. Он нам сказал, что в 70-е годы на заводе стали использовать французские линии, на которых стаканы потом отжигались – как бы закаливались. Это для того, чтобы снять остаточное напряжение в стекле, любое изделие из стекла проходит отжиг. Закалка – это то же самое, только температурный режим немного другой. И вот на этих французских линиях стаканы взрывались – не выдерживали температуры. А те, что выдерживали закалку, служили недолго и рассыпались на осколки при небольшом ударе. От этих линий вскоре отказались и стали закаливать стаканы на отечественных машинах.

– Существует история о том, что изначально у таких стаканов было 16 граней – по числу советских республик, а ободок как бы символизировал их объединение внутри одного государства.

– Действительно, это одна из версий. Стаканы были с разным количеством граней – по-моему, от 8 до 20. Были и с 16 гранями – как раз 16 союзных республик входило в состав Союза в 1952 году. Это одна из версий, красивая легенда…

ГРАНЕНЫЙ СТАКАН. ИСТОРИЯ ВСЕНАРОДНОЙ ПОСУДИНЫ – Мосправда-инфо

Граненый стакан… Вот стоит в каждом буфете, вот на больничной тумбочке или в заводской столовой, вот в автомате со сладкой газировкой , а вот он, родимый, на столе в компании с солеными огурчиками, горячей картошечкой и… ну, вы поняли! В советское время говорили, что граненый стакан, или, как его еще называют, гранчак, был изобретен скульптором Верой Мухиной во время Великой Отечественной. Так-то оно так, но давайте углубимся в историю этой всенародной посудины.

Предшественники привычных нам гранчаков изготавливались на территории России еще в начале XVII века, подтверждение тому – экспонаты в Эрмитаже. Есть легенда, как известный в те времена стеклодув из Владимира Ефим Смолин преподнес в дар толстостенный гранчак-стаканчик Петру I, заверив царя, что тот никогда не разобьется. Царь-батюшка, испив из него налитое вино, воскликнул: «Стакану быть!», и со всей силы грохнул стакан об пол, дабы удостовериться в словах мастера. А стакан возьми да и разбейся. Легенда гласит, что посчастливилось тогда хвастливому мастеру, не наказал его царь. Говорят, с того времени и повелось на Руси бить посуду на счастье, а государь, ценитель всего нового и прогрессивного, изменил традиции пить напитки из деревянных кружек и перешел на новомодные стаканы.

Царь-батюшка, испив из него налитое вино, воскликнул: «Стакану быть!», и со всей силы грохнул стакан об пол, дабы удостовериться в словах мастера. А стакан возьми да и разбейся. Легенда гласит, что посчастливилось тогда хвастливому мастеру, не наказал его царь. Говорят, с того времени и повелось на Руси бить посуду на счастье, а государь, ценитель всего нового и прогрессивного, изменил традиции пить напитки из деревянных кружек и перешел на новомодные стаканы.

Граненый стакан быстро вошел в обиход, особенно на русском флоте, так как при качке, опрокидываясь, не скатывался по столу на пол.

Вроде все гладко: изобрели стакан в России (ну а где ж еще!). Но посмотрите на картину «Завтрак» Д.Веласкеса, написанную задолго до царствования Петра Великого: вот он, гранчак, красуется на столе! Хотя изображенный стеклянный сосуд отличается своими гранями от привычных нам вертикальных. Существует еще один неоспоримый факт, что технологии изготовления стеклянных стаканов, которые использовали в Советском Союзе, впервые были использованы американцами еще в 1820 году. В России эта методика пришла только в начале XX столетия. Поэтому с полной уверенностью можно утверждать, что наш родной граненый стакан по своей природе – «иностранец», хотя и абсолютно обрусевший.

В России эта методика пришла только в начале XX столетия. Поэтому с полной уверенностью можно утверждать, что наш родной граненый стакан по своей природе – «иностранец», хотя и абсолютно обрусевший.

Во время революции граненые стаканы и стопки стали ярко выраженным пролетарским предметом. У граненого стакана был и «личный» художник – Кузьма Петров-Водкин. Знаменитый живописец не был первым мастером «стаканного» жанра в истории искусства, но, несомненно, был лучшим из лучших. Написал он этих стаканов за свою творческую карьеру множество – и граненых, и обычных гладких, цветных и прозрачных, как никто гениально изображая преломление света на гранях, наполненность сосуда жидкостью. Эти натюрморты создали целую серию полотен, посвященных стеклянному сосуду, и стали шедеврами мирового искусства.

В тревожном 1918 году на картине «Утренний натюрморт» Петров-Водкин изобразил свой первый 12-гранный стакан с чаем. Анализируя творчество художника, искусствоведы считают, что в буреломные революционные годы мастер обратился к жанру натюрморта от безысходности. Вот что он пишет:

Вот что он пишет:

«Выходить лишний раз из дома на пленэр опасно – за окном диктатура пролетариата. Заплатить натурщице нечем – вокруг голод и нищета. Что ждет от искусства новая власть рабочих и крестьян – тоже не понятно. Вот и остается рисовать стол с граненым стаканом, скудным пайком и яблоками, которые присылает мама из далекого Хвалынска».

Натюрморты Кузьмы Сергеевича со стаканами вызывают ассоциации с неоднозначной фамилией самого художника, доставшейся ему от выпивохи-деда, который умудрился к фамилии Петров заполучить приставку – «Водкин». Отпечаток этой не слишком звучной фамилии художнику пришлось нести всю свою жизнь, хотя был он незаурядной личностью, с удивительным и многогранным талантом художника и писателя, самоучки и теоретика, иконописца и модерниста.

А что же Вера Мухина? Известный скульптор дала стакану-гранчаку вторую жизнь, придумав гладкий ободок, идущий по окружности края, что и отличало мухинский стакан от традиционного. Говорят, что эту идею она позаимствовала у инженера Николая Славянова, будучи в эвакуации на Урале.

В его дневниках сохранились наброски стаканов с 10, 20 и 30 гранями – правда, он предлагал изготовить такой стакан из металла. Сейчас мы уже конкретики не узнаем, но то, что Вера Мухина является автором дизайна классической пивной кружки – это неоспоримый факт! Как бы то не было, но 11 сентября 1943 года в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан. Выпускались стаканы с 10, 12, 14, 16, 18 и 20 гранями. Были еще с 17, но выпуск с нечетным количеством граней был более сложеным, поэтому остановились на наиболее приемлемом и удобном – с 16 гранями.

Кстати, стоимость стакана зависела от количества граней – первые стаканы были с 10 гранями и стоили 3 копейки. Классический 16-гранный – 7 копеек, а более рифленый, с 20 гранями – 14 копеек. При этом форма и объем стакана оставались неизменными: до стеклянного ободка – 200 грамм, до краев – 250 грамм.

Граненый стакан даже увековечен в памятниках. В Екатеринбурге установлен памятник проводнице, которая несет чай в граненых стаканах с подстаканниками, а в постсоветской Алма-Ате (Алматы) возле одного трактира была установлена скульптура высотой в два с половиной метра, выполненная из стеклокомпозита, где два медведя стоят на задних лапах и держат граненый стакан на манер скульптуры «Рабочий и колхозница» Мухиной.

Интересно, что выражение «сообразим на троих» появилось благодаря граненому стакану в хрущевские времена, когда власти запретили торговать водкой на розлив. Поллитровая бутылка водки в два стакана не помещалась, а на три делилась идеально – в стакан до стеклянного ободка входит ровно 167 граммов водки – треть бутылки. Сам ободок, идущий по верху граненого стакана» почему-то называли «Анюткиным пояском», и когда надо было что-то налить в стакан до этой каемки, говорили: налей до «Анюткиного пояска».

Всем известны традиции искать истину на дне стакана, аллегорично сравнивать жизнь с разбитым стаканом и даже искать решение проблем, в которых «без стакана не разберешься». Стакан подарил нам выражение «устаканиться», то есть дождаться времени, когда разрешится проблема, ситуация войдет в нужное русло.

На сегодняшний день граненый стакан является раритетом. Он верой и правдой не одно десятилетие служил советскому общепиту. Да и на кухне каждой хозяйки обязательно были припрятаны и стакан, и 100-граммовая граненая стопочка – как мерные сосуды. А некоторые и по сей день хранят эти раритетные стаканчики. Стакан с гранями с гордостью подают в лучших ретро-ресторанах и выставляют в музее, за ним «охотятся» на блошиных рынках. Моя теща не признает при солении-квашении всякие граммы, весь расчет – только в стопках-стаканах! Сейчас же эту экзотику на стекольном производстве делают только под заказ, но современные граненые стаканы немного отличаются от наших, родных…

А некоторые и по сей день хранят эти раритетные стаканчики. Стакан с гранями с гордостью подают в лучших ретро-ресторанах и выставляют в музее, за ним «охотятся» на блошиных рынках. Моя теща не признает при солении-квашении всякие граммы, весь расчет – только в стопках-стаканах! Сейчас же эту экзотику на стекольном производстве делают только под заказ, но современные граненые стаканы немного отличаются от наших, родных…

Так случилось, что данный день совпадает с проведением праздника трезвости, причем их единство в дате – случайность, но совсем неслучайно распитие спиртных напитков без повода, которое в шуточной форме тоже называется «Днем граненого стакана»!

Михаил Ковалев.

Фото автора.

Кто изобрёл гранёный стакан — История изобретений

В наши дни гранёный стакан уже не пользуется таким спросом и постепенно становится раритетом, который держат скорее для коллекции. Гранёный стакан в своё время был одним из важнейших атрибутов быта в Советском Союзе. Но мало кто знает, кто изобрёл гранёный стакан. Давайте попробуем в этом разобраться.

Но мало кто знает, кто изобрёл гранёный стакан. Давайте попробуем в этом разобраться.

Гранёный стакан

Так кто же изобрёл гранёный стакан? Ответить на этот вопрос достаточно проблематично. Так, известно, что стаканы с гранями производились ещё при Петре I и производились на одном из старейших стекольных производств в городе Гусь-Хрустальный. Многие не сомневаются в том, что гранёные стаканы и стопки производились ещё до революции.

В 1905 году Карл Фаберже выставляет на показ свой натюрморт «Пролетарский завтрак». Интересно, что на деле всё это изготовлено из достаточно дорогих материалов. Так стакан с водкой является хрустальным, кирпич сделан из яшмы, желток является янтарным, окурок сделан соединением кварца и серебра, муха также сделана из серебра, как и обрывок газеты. Эту работу оценивают в сумму более 1 миллиона долларов.

Карл Фаберже, Пролетарский завтрак, 1905 год

В 1914 году на Уршельском стекольном заводе появляется печь автомат, благодаря которой они также налаживают производство гранёного стакана.

Мы можем наблюдать гранёный стакан на картине «Утренний натюрморт» Петрова-Водкина, которую он написал в 1918 году. Видно, что у стакана 12 граней.

Петров-Водкин, Утренний Натюрморт, 1918 год

Внимательный читатель заметит, что всё-таки это не совсем тот дизайн, который позже стал популярным, поэтому всё-таки можно считать, что гранёный стакан в его классическом для СССР виде изобрела именно Вера Игнетьевна Мухина, известный советский скульптор, создавшей монументальную скульптуру «Рабочий и колхозница». Также существуют слухи, что в разработке дизайна ей помог Казамир Малевич.

Гранёный сткан Веры Мухиной

Вера Игнатьевна Мухина была увлечена стеклом в конце 40-х годов. Ей было поручено изобрести новую форму для стакана таким образом, чтобы в столовых общепита их было удобно промывать в машине для мытья посуды, а также сделать их более прочным. Вы можете заметить, что у стакана Мухиной по верху идёт усилительное кольцо, которого вы не увидите на других гранёных стаканах ранее.

Первый гранёный стакан выпустили 11 сентября в 1943 году на том самом заводе в городе Гусь-Хрустальный. Стандартный стакан имеет 16 граней, но есть и другие вариации 12, 14, 16 и 18 граней, реже встречаются с нечётным числом граней, например, 17-ю, потому что чисто технологически производить их было неудобно. Объём гранёного стакана 250 миллилитров до края.

Объём стаканов мог быть: 50, 100, 150, 200, 250, 350 миллилитров. Цена варьировалась от 7 до 14 копеек и указывалась на дне стакана путём выдавливания.

Граненый юбиляр: 70 лет самому знаменитому стакану

+ A —

7 интересных фактов об этой хрестоматийной посуде

Граненый стакан, ставший неотъемлемым символом советского быта, празднует сегодня свое 70-летие. Предлагаем познакомиться с интересными фактами, касающимися этой граненой посуды.

1) Советский граненый стакан создал скульптор. По крайней мере, так считается, что дизайн именно для этого стакана разработала известный советский скульптор, создательница знаменитого монумента «Рабочий и колхозница» Вера Мухина. Он был впервые изготовлен в 1943 году на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный.

По крайней мере, так считается, что дизайн именно для этого стакана разработала известный советский скульптор, создательница знаменитого монумента «Рабочий и колхозница» Вера Мухина. Он был впервые изготовлен в 1943 году на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный.

2) Выпускались стаканы с 10, 12, 14, 16, 18 и 20 гранями. Были еще с 17, но выпуск с нечетным количеством граней более сложен, поэтому остановились на наиболее приемлемом и удобном – с 16 гранями. Первые граненые стаканы были с 10 гранями и стоили 3 копейки. Классический 16-ти гранный – 7 копеек, а если более рифленый, с 20 гранями, то 14 копеек. Но вместимость стакана оставалась неизменной: до стеклянного ободка — 200 мл, до краев — 250 мл.

Граненому стакану исполнилось 70 лет. Рисунки Алексея Меринова

Смотрите фотогалерею по теме

3) Появление граненого стакана обусловлено научно-техническим прогрессом. Именно такой стакан очень подходил для использования в промышленных посудомоечных машинах. К тому же он был очень прочным из-за толщины и особого способа изготовления стекла.

К тому же он был очень прочным из-за толщины и особого способа изготовления стекла.

4) С советским граненым стаканом связано известное выражение «сообразить на троих». Во времена Хрущева запретили торговать водкой в розлив, а из продажи убрали очень удобные бутылки, называемые «мерзавчики» — по 125 мл и «чекушки» — по 200 мл. Теперь полулитровая бутылка водки в 2 стакана не помещалась, а на три делилась идеально – «по совести». Если налить в стакан до стеклянного ободка, то входит ровно 167 граммов водки, что составляет треть пол-литровой бутылки.

5) Молдавский историк называет советский граненый стакан, как причину пьянства в Молдавии. По словам Вячеслава Стэвилэ, до 1944 года, пока советские войска не освободили Молдову от фашистских оккупантов, в стране пили из маленьких стаканчиков объемом 50 миллилитров. Советские солдаты принесли граненый вместительный стакан, устойчивый от падения и прочный. После этого молдаване стали пить больше.

6) В народе советский граненый стакан называли «маленковским». Это связано с министром обороны Георгием Маленковым, по приказу которого для отдельных категорий военнослужащих выделялось 200 г водки, выдаваемой в обед. Тем же, кто не пил, позволялось обменять свою пайку в объеме граненого стакана на табачный паек или сахар. Это правило просуществовало недолго, но очень запомнилось многим служившим в то время.

7) В 80-е годы XX века советские граненые стаканы стали массово взрываться. В народе пошли слухи о новой антиалкогольной кампании, о происках капиталистов, покусившихся на «святое» и выбравших самый удачный объект. Но все оказалось намного прозаичнее. На завод поставили импортную линию по производству стаканов и перестали учитывать точную технологию изготовления. Как следствие, стаканы начали рассыпаться, лопаться по швам, у них отваливалось донышко. Этот факт был отмечен в одном из выпусков киножурнала «Фитиль».

История изобретения советского граненого стакана

В сентябре 2018 года советский граненый стакан, хорошо знакомый людям старшего поколения, отметил свое 85-летие. В советские времена стакан был неотъемлемой частью быта каждой советской семьи. Он безраздельно хозяйничал на кухне любой хозяйки. В таких стаканах проводник разносил чай в поездах, с них пили «газировку» на улице, разливали компоты и другие напитки в кафе и столовых. Стакан стал своеобразным символом советской эпохи. Считается, что дизайн советского гранчака был придуман известным скульптором В. Мухиной (композиция «Рабочий и колхозница») специально для предприятий общественного питания, где для мытья посуды использовались посудомоечные машины. От традиционного граненого стакана он отличался гладким кольцом по окружности, что делало его более прочным и удобным для мытья в машинах. Согласно другой версии, форму граненого стакана, правда не стеклянного, а металлического, придумал профессор геологии Н. Славянов. Об этом свидетельствуют рисунки в его дневнике с изображением стаканов с гранями. Еще в одной истории создания советского стакана вместе с В. Мухиной упоминается Казимир Малевич, создатель «Черного квадрата». Впрочем, многие из версий весьма противоречивы, нет и документов, наверняка подтверждающих чье-либо авторство.

Как бы там не было, в 1943 г. на Гусь-Хрустальновском стекольном заводе, что во Владимирской области, был изготовлен первый стакан с 16 гранями. Диаметр стандартного стакана равнялся 6,5 см, высота — 9 см. Позже появились стаканы с различным числом граней (12, 14, 18, 20 и даже 17), но классическим считается стакан с 16 гранями. Вместимость стакана составляет: до ободка — 200 мл, с учетом краев — 250 мл.

Справедливости ради следует заметить, что предшественники советского стакана выдувались в России еще в 17 веке. Граненый стакан без ободка был известен при Петре Первом. Впервые в России толстостенный гранчак был, якобы, изготовлен и подарен государю стеклодувом Ефимом Смолиным, проживавшим во Владимире. Петр по достоинству оценил подарок, заметив, что его легче держать в руке, да и вряд ли он разобьется, если упадет. В армейской доктрине Павла I также встречается упоминание о граненом стакане — такова была суточная норма вина солдату. Изображение граненого стакана с чаем можно увидеть на картине Петрова-Водкина. Заметим, что мастер создал картину «Утренний натюрморт» в 1918 г. Эта посуда и явилась прародителем граненого стакана Мухиной. Кстати, на картине Веласкеса «Завтрак», написанной живописцем в начале 17 века, также изображен граненый стакан, правда с другими гранями.

Технологию изготовления стаканов изобрели в США в 20-х годах 19 столетия, в середине столетия там уже выпускались стаканы методом прессования. Россия приступила к выпуску таких стаканов в начале 20 века. Исходя из этого, можно с уверенностью утверждать, что у советского стакана были славные предшественники. В. Мухина успешно модернизировала предыдущий и выпустила свой, обновленный стакан с толстым стеклом, который перестал биться в посудомоечных машинах. Невероятно популярный еще несколько десятков лет назад, сегодня граненый стакан пришел в забвение. Большинство заводов перешли на выпуск современной европейской посуды и практически приостановили производство граненых стаканов. Сегодня их делают только под заказ.

1943 год — в СССР произвели первый граненый стакан — История — EADaily

11 сентября 1943 года на старейшем в России стекольным заводом в городе Гусь-Хрустальном (Владимирская область) был произведен первый в Советском Союзе гранёный стакан, который в народе тут же получил прозвище — «маленковский».

Происхождение гранёного стакана доподлинно неизвестно. Распространена точка зрения, что в России гранёные стаканы начали делать в эпоху Петра I в том же городе Гусь-Хрустальном. Гранёный стакан не скатывался со стола, если опрокидывался во время корабельной качки. Во всяком случае, можно c уверенностью сказать, что до революции стаканы и стопки с гранями в России уже изготавливались.

Дизайн гранёного стакана советского образца часто приписывают советскому скульптору Вере Игнатьевне Мухиной — автору монументальной композиции «Рабочий и колхозница». И хотя документального подтверждения этому факту нет, известно, что Мухина и правда увлеклась стеклом в 1940-е годы. По другой версии, разработчиком граненого стакана стал уральский инженер Николай Славянов. В его дневниках сохранились наброски стаканов с 10, 20 и 30 гранями, — правда, он предлагал изготовить стакан из металла.

Днём рождения гранёного стакана считается 11 сентября 1943 года — в этот день первый образец был выпущен старейшим в России стекольным заводом в городе Гусь-Хрустальном. Размеры классического гранёного стакана — 65 мм в диаметре и 90 мм в высоту. Стакан имел 16 граней и вмещал 250 мл жидкости (до краёв). На дне стакана была выдавлена его цена (как правило — 7 или 14 копеек).

Позднее было освоено производство стаканов объемом 50, 100, 150, 200, 250 и 350 миллилитров, которые быстро обрели популярность у населения. Это связано с тем, что гранёный стакан имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным стаканом цилиндрической формы. Благодаря своим граням такой стакан гораздо прочнее и может уцелеть при падении на бетонный пол с метровой высоты. Поэтому гранёные стаканы производятся по сей день и используются в заведениях общепита, а также в пассажирских поездах (обычно с подстаканником).

В народе гранёный стакан практически сразу же после своего появления получил название «маленковский» — по фамилии советского государственного деятеля Георгия Маленкова, который впоследствии возглавил правительство СССР.

Изобретение века. Как граненый стакан стал символом эпохи | Люди | ОБЩЕСТВО

11 сентября 1943 на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый в Советском Союзе граненый стакан. Этот предмет посуды сразу же стал незаменимым: он был в каждом доме, во всех столовых, в автоматах с напитками. Граненый стакан было практические невозможно разбить: благодаря добавлению окиси свинца в состав он был очень прочным. Хозяйки использовали стакан для лепки пельменей и вареников, а дачники выращивали в них рассаду. SPB.AIF.RU рассказывает, как граненый стакан стал одним из главных символов советской эпохи.

Кто придумал граненый стакан?

Считается, что дизайн граненого стакана придумала скульптор Вера Мухина – автор знаменитой композиции «Рабочий и колхозница», однако некоторые исследователи полагают, что предпосылки для его создания появились гораздо раньше. Прародитель советского граненого стакана был создан еще в XVIII веке стекловаром Ефимом Смолиным. Петр I был так доволен новой посудой, что сделал большой заказ для флота. Во время качки такой стакан мог упасть на стол, но на пол не укатывался и не разбивался.Позже другой вариант стакана – с 12-ю гранями – изобразил на своей картине «Утренний натюрморт» художник Кузьма Петров-Водкин.

Мухина же усовершенствовала эту версию, сделав у стакана 16 граней и гладкий ободок в его верхней части. На производстве в стекло добавляли окись свинца, что делало стакан практически неразбиваемым. Размеры советского граненого стакана – 9 сантиметров в высоту и 6,5 сантиметров в диаметре. Позже в СССР начали выпускать стаканы с разным количеством граней – от 12 до 20 – но классикой жанра все же называют 16-гранник.

Для кухни и для дачи

Граненый стакан сразу же стал популярен во всем Советском Союзе. Он был в каждой квартире, в поездах, в уличных автоматах с газировкой и в кафе: посуду такой формы было удобно мыть в посудомоечной машине, а главное – стакан был невероятно прочным.

Советские граждане быстро придумали, как можно еще использовать стакан, кроме как по прямому назначению. Так, хозяйки при помощи стакана «нарезали» из теста круглые заготовки для пельменей или вареников. Кроме того, новая посуда позволяла легко и быстро измерять объем воды при приготовлении супов, компотов или вторых блюд. Стакан вмещал в себе 250 миллилитров воды, а до каемки, которую называли «Анюткиным пояском», было ровно 200 миллилитров.

Дачники любили использовать граненые стаканы для выращивания рассады на подоконниках: такая тара не занимала много места и не опрокидывалась под весом растения.

«Народная» посуда

Вскоре в Советском Союзе начали выпускать граненые стаканы разного объема. Самым востребованным стал стакан в 200 миллилитров. Именно благодаря ему и родилось известное выражение «сообразить на троих». До каемки можно было налить 167 миллилитров водки – ровно третью часть пол-литровой бутылки водки.Стакан такого объема называли «маленковским». Дело в том, что советский министр обороны Георгий Маленков издал указ, согласно которому всем военнослужащим полагалось как раз 200 миллилитров водки в обед. Спиртное разрешалось обменять на табак или сахар – опять же в объеме граненого стакана.

Из-за того, что граненый стакан был связан практически со всеми сферами жизни – от общественного питания до армии – эта посуда быстро стала «народной». У современников такой стакан ассоциируется с советским временем: это атрибут целой эпохи!

В настоящее время 16-гранники уже не выпускаются на заводах – в наши дни, когда прогресс позволяет массово производить стаканы любых форм и цветов, «скучная» посуда уже не востребована. Тем не менее, современники по сей день гордятся изобретением Мухиной, а в Гусь-Хрустальном даже устраивают праздники в его честь. В Екатеринбурге установили скульптуры в виде проводницы, которая несет чай в советских граненых стаканах.

Люди с теплом вспоминают советское время, и не исключено, что граненый стакан еще появится в домах россиян.

По ту сторону стекла. История граненого стекла от Петра Великого до Петрова-Водкина / Новости / Сайт Москвы

11 сентября в России отмечают День граненого стекла. В этот день в 1943 году было произведено первое граненое стекло. Привычный для всех дизайн считается создателем одного из самых известных советских художников. Раньше граненые стаканы были совсем другими. Мы попросили Виолетту Микитину, заведующую отделом стекла и керамики в Кусково, рассказать об их перестановках со времен Петра Великого до начала советской эпохи.Музей может похвастаться самой большой коллекцией стеклянного искусства в России. Мосгортур и mos.ru совместно представляют вам самые интересные произведения из коллекции Кусково.

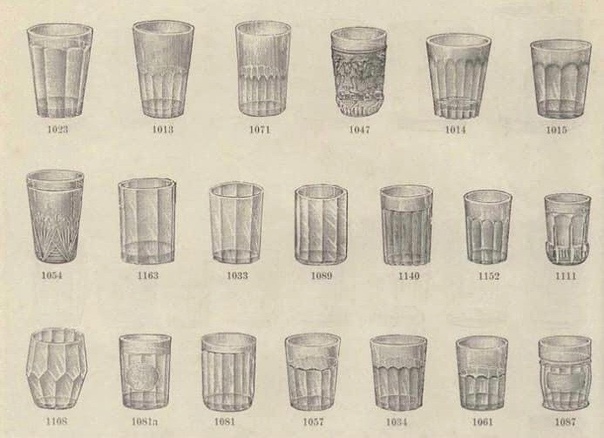

Тайна граненого стеклаМы традиционно воспринимаем граненый стакан как столовую посуду -го и -го века. В 1918 году Кузьма Петров-Водкин увековечил его в своем «Утреннем натюрморте ». Хотя стекло, запечатленное художником, не совсем такое же, как те, с которыми мы знакомы: оно цилиндрическое, а не сужающееся к низу, грани более широкие, а сверху нет гладкой неограненной полосы.Подобные изделия можно найти в каталогах посуды, издававшихся до Октябрьской революции.

Мы полагаем, что такое стекло изобрел Ефим Смолин, стеклодув, живший в конце 17 — начале 18 годов века на территории нынешней Владимирской области. Он представил свое изделие Петру I с заверениями, что стекло невозможно разбить. Согласно легенде, император выпил из стакана водки и разбил его об землю.Хотя стекло разбилось, впечатление, которое оно произвело, не испортилось. «Давай возьмем этот стакан!» — воскликнул Питер, и эта фраза позже превратилась в «Давайте разбьем этот стакан!» Так появился обычай разбивать стеклянную посуду на счастье. Первый классический граненый стакан с 16 гранями и гладкой полосой по верху был изготовлен 11 сентября 1943 года в Гусь-Хрустальном. Авторство дизайна — скульптор Вера Мухина, хотя никаких документальных свидетельств ее участия не существует. Правда, художник, создавший скульптуру «Рабочий и колхозница», много экспериментировал со стеклом.

Микитина Виолетта, заведующая отделом стекла и керамики Кусковского музея-заповедника:

Происхождение советского граненого стекла окутано легендами. Правда ли, что Вера Мухина участвовала в его разработке — вопрос, который еще предстоит изучить.

Сегодня День граненого стекла, поэтому давайте взглянем на произведения искусства из стекла, которые будут выставлены в нашем музее до середины октября. Название выставки — «Собрание А.В. Морозов: Фарфор, керамика, стекло ». Экспонаты — не что иное, как стаканы с увлекательной историей, знаменующие вехи развития стекольной промышленности России.Первый стакан

Первый в России стекольный завод открылся в 1635 году (при Михаиле Федоровиче) в подмосковном селе Духанино. Вторая фабрика в Измайловской царской резиденции была создана в 1668–1669 годах отцом Петра Великого царем Алексеем Михайловичем.Фабрика управлялась непосредственно из Царского дворца, производя стекло в «венецианском стиле» для монархов. Он оставался в эксплуатации до 1710-х годов.

Во время правления Петра I, в 1705, первая зеркальная фабрика была построена в Москве, на Воробьевых горах, но вскоре переехала в Санкт-Петербург. Все эти фабрики в основном управлялись специально приглашенными иностранцами, которые делились своим опытом с русскими мастерами.

Виолетта Микитина:

Рюмка Измайловского завода с гравировкой двуглавого орла и всадника в стрелецкой шляпе с копьем — старейшее изделие из коллекции морозовских стекол.Интересно, что на нем написан полный титул царя на латыни: Петр Алекс Магн Царь Моск (Петр, сын великого князя Алексия и царя Московского). Надпись не совсем правильная грамматически, некоторые буквы отсутствуют, некоторые слова сокращены. Похоже, это сделал русский гравер, который по невнимательности скопировал фразу с непонятного ему языка.

Вряд ли Петр I использовал такие стаканы для питья, но вполне возможно, что он мог подарить некоторые из них своим соратникам.Мы знаем еще одну такую рюмку из знаменитой коллекции Селиванова. Селиванов купил его у одного из членов семьи царского камердинера.

Очки для фокусов ВершининаСтакан с изображением сцены охоты. Подпись: «Полуденный вид на охотника за домашней птицей 1797 года». Завод Бахметьевых, 1797 год. Стекло синее, позолоченное и посеребренное. К концу 18 9000 — 9 9 10 веков в России было несколько региональных центров стекольной промышленности: Санкт-Петербург и его окрестности, Владимирская, Смоленская и Калужская губернии.В 1764 году отставной армейский офицер Алексей Бахметьев основал в Пензенской губернии фабрику хрусталя.

На рубеже 18 — 19 веков на фабрике был свой МакГайвер — невероятно искусный крепостной по имени Александр Вершинин. Именно он делал сервизы для императорского двора. За заслуги перед ним Александр I наградил его карманными часами с гравировкой на заказ. Стекла Вершинина с двойными стенками стали важной вехой в развитии стекольной промышленности России.Между стеклянными стенами стеклодув вставлял реалистичные миниатюрные пейзажи из любых мелочей, которые ему нравились: кусочков бумаги, соломинок, ракушек, маленьких кусочков камня. Как он сохранял эти хрупкие вставки при плавлении стекла при температуре около 900 ° C, до сих пор неизвестно.

Виолетта Микитина:

На сегодняшний день известно около десяти уцелевших очков Вершинина, некоторые из них хранятся за границей. Картины в них никогда не повторяются.На арт-аукционах они встречаются крайне редко. Последнее известное произведение Вершинина было продано на аукционе в Лондоне в 2000 году. Оно было куплено за 28 тысяч фунтов стерлингов при первоначальной оценке 10-15 тысяч фунтов стерлингов. Кто его купил и где сейчас — неизвестно.

Предполагается, что синий стакан для питья, расписанный золотом и серебром, с инкрустацией, изображающей сцену охоты, был изготовлен самим Вершининым. Изделие поступило в музей также из собрания Морозова. В Кусково есть еще два таких стакана, но, скорее всего, они были сделаны учениками Вершинина.В любом случае уровень мастерства в них не такой высокий.

Необычные ошибкиВиолетта Микитина:

Очки с изображением жуков-приманок и бабочек являются частью увлечения 18 -го и -го века приманками как в живописи, так и в архитектуре. Эмалированные насекомые выглядят абсолютно реалистично, будто случайно попали в стакан. Такая посуда пользовалась бешеной популярностью среди землевладельцев в качестве подарков, поэтому многие из этих бокалов украшены монограммами.

Филологи считают, что выражение «быть (гулять) гудеть» происходит от такой посуды. Однако более вероятная гипотеза предполагает, что эта фраза возникла во времена правления Петра Великого. Царь-реформист считал, что России нужно больше таверн, а не просто питейных заведений. Последние были просто местом, где можно было напиться, в то время как первые предлагали еду с напитками. Он постановил, что хозяева таверны обязаны давать каждому посетителю первый шанс бесплатно.

Чтобы исполнить волю царя и не разориться, трактирщики стали предлагать напитки в крошечных рюмках, вмещавших около столовой ложки (10-15 мл) водки. Из-за своего крохотного размера их назвали мухами. Что же до умных пьяниц, которые могли посетить несколько таверн за ночь, чтобы по праву первыми выстрелить в дом, то про них стали говорить, что они «гуляют».

Матовое стеклоМатовое стекло стало популярным, потому что было очень похоже на фарфор, который в то время был на пике моды в Европе.Методы окраски обоих материалов были одинаковыми, кроме того, мастера Императорского фарфорового завода часто выступали в качестве наставников для своих коллег с Императорского стекольного завода, которым приходилось работать с матовым стеклом.

Виолетта Микитина:

— Скорее всего, когда русская армия была за границей в 1813–1814 годах, они столкнулись с так называемым сульфидным стеклом. Белые медальоны или гипсовые профили, отлитые в прозрачное стекло, были в то время очень популярны в Европе.Русские мастера модифицировали методику и начали изготавливать шкафчики из белого матового стекла. В стеклянной заготовке заранее вырезали прорезь, чтобы вставить туда медальон, когда стекло было горячим. Этот метод не применялся в Европе, это исключительно российская разработка.Дед хрусталя

Англичанин Джордж Равенскрофт изобрел прототип современного граненого стекла в 1676 году. Экспериментальным путем он обнаружил точное содержание монооксида свинца, которое нужно было добавить в расплавленное стекло, чтобы сделать конечный продукт более прочным, ярким и придать ему дополнительную искру.Все эти качества проявились во всей красе двадцать лет спустя, когда они начали использовать грань для огранки стекла. В течение долгого времени Англия оставалась законодателем мод в этой области, поэтому многие формы посуды из хрусталя и узоры грани берут свое начало на Британских островах.

Виолетта Микитина :

Хрустальное стекло появилось в России, как и во всей остальной континентальной Европе, в 1800-х годах. Именно тогда русские мастера начали осваивать различные схемы огранки.Узор, который англичане назвали «клубничным бриллиантом», а русские — «камнем», был очень популярен в конце 1810-х — 1820-х годах. На его основе был создан «Русский камень» — узор, не имеющий аналогов в других странах. Первый известный образец этой нарезки встречается на столе, подаренном Николаем I в 1826 году, но пик его популярности пришелся на вторую половину 19-го -го -го века.

Из всех декоративных искусств граненый стекло первым получил индустриализацию и начал массовое производство.Это произошло потому, что для его изготовления требовалась только механическая точность, а не творческий подход мастера.

Фотографии предоставлены Музеем-усадьбой «Кусково».

По другую сторону стекла. История граненого стекла от Петра Великого до Петрова-Водкина

11 сентября в России отмечается День граненого стекла. В этот день в 1943 году было произведено первое граненое стекло.Привычный для всех дизайн считается создателем одного из самых известных советских художников. Раньше граненые стаканы были совсем другими. Мы попросили Виолетту Микитину, заведующую отделом стекла и керамики в Кусково, рассказать об их перестановках со времен Петра Великого до начала советской эпохи. Музей может похвастаться самой большой коллекцией стеклянного искусства в России. Мосгортур и mos.ru совместно представляют вам самые интересные произведения из коллекции Кусково.

Тайна граненого стеклаМы традиционно воспринимаем граненый стакан как столовую посуду -го и -го века. В 1918 году Кузьма Петров-Водкин увековечил его в своем «Утреннем натюрморте ». Хотя стекло, запечатленное художником, не совсем такое же, как те, с которыми мы знакомы: оно цилиндрическое, а не сужающееся к низу, грани более широкие, а сверху нет гладкой неограненной полосы. Подобные изделия можно найти в каталогах посуды, издававшихся до Октябрьской революции.

Мы полагаем, что такое стекло изобрел Ефим Смолин, стеклодув, живший в конце 17 — начале 18 годов века на территории нынешней Владимирской области. Он представил свое изделие Петру I с заверениями, что стекло невозможно разбить. Согласно легенде, император выпил из стакана водки и разбил его об землю. Хотя стекло разбилось, впечатление, которое оно произвело, не испортилось.«Давай возьмем этот стакан!» — воскликнул Питер, и эта фраза позже превратилась в «Давайте разбьем этот стакан!» Так появился обычай разбивать стеклянную посуду на счастье. Первый классический граненый стакан с 16 гранями и гладкой полосой по верху был изготовлен 11 сентября 1943 года в Гусь-Хрустальном. Авторство дизайна — скульптор Вера Мухина, хотя никаких документальных свидетельств ее участия не существует. Правда, художник, создавший скульптуру «Рабочий и колхозница», много экспериментировал со стеклом.

Микитина Виолетта, заведующая отделом стекла и керамики Кусковского музея-заповедника:

Происхождение советского граненого стекла окутано легендами. Правда ли, что Вера Мухина участвовала в его разработке — вопрос, который еще предстоит изучить.

Сегодня День граненого стекла, поэтому давайте взглянем на произведения искусства из стекла, которые будут выставлены в нашем музее до середины октября. Название выставки — «Собрание А.В. Морозов: Фарфор, керамика, стекло ». Экспонаты — не что иное, как стаканы с увлекательной историей, знаменующие вехи развития стекольной промышленности России.Первый стакан

Первый в России стекольный завод открылся в 1635 году (при Михаиле Федоровиче) в подмосковном селе Духанино. Вторая фабрика в Измайловской царской резиденции была создана в 1668–1669 годах отцом Петра Великого царем Алексеем Михайловичем.Фабрика управлялась непосредственно из Царского дворца, производя стекло в «венецианском стиле» для монархов. Он оставался в эксплуатации до 1710-х годов.

Во время правления Петра I, в 1705, первая зеркальная фабрика была построена в Москве, на Воробьевых горах, но вскоре переехала в Санкт-Петербург. Все эти фабрики в основном управлялись специально приглашенными иностранцами, которые делились своим опытом с русскими мастерами.

Виолетта Микитина:

Эта рюмка, изготовленная Измайловским заводом, с гравировкой двуглавого орла и всадника в стрелецкой шляпе с копьем, является старейшим произведением в коллекции морозовских стекол.Интересно, что на нем написан полный титул царя на латыни: Петр Алекс Магн Царь Моск (Петр, сын великого князя Алексия и царя Московского). Надпись не совсем правильная грамматически, некоторые буквы отсутствуют, некоторые слова сокращены. Похоже, это сделал русский гравер, который по невнимательности скопировал фразу с непонятного ему языка.

Вряд ли Петр I использовал такие стаканы для питья, но вполне возможно, что он мог подарить некоторые из них своим соратникам.Мы знаем еще одну такую рюмку из знаменитой коллекции Селиванова. Селиванов купил его у одного из членов семьи царского камердинера.

Очки для фокусов ВершининаСтакан с изображением сцены охоты. Подпись: «Полуденный вид на охотника за домашней птицей 1797 года». Завод Бахметьевых, 1797 год. Стекло синее, позолоченное и посеребренное. К концу 18 9000 — 9 9 10 веков в России было несколько региональных центров стекольной промышленности: Санкт-Петербург и его окрестности, Владимирская, Смоленская и Калужская губернии.В 1764 году отставной армейский офицер Алексей Бахметьев основал в Пензенской губернии фабрику хрусталя.

На рубеже 18 — 19 веков на фабрике был свой МакГайвер — невероятно искусный крепостной по имени Александр Вершинин. Именно он делал сервизы для императорского двора. За заслуги перед ним Александр I наградил его карманными часами с гравировкой на заказ. Стекла Вершинина с двойными стенками стали важной вехой в развитии стекольной промышленности России.Между стеклянными стенами стеклодув вставлял реалистичные миниатюрные пейзажи из любых мелочей, которые ему нравились: кусочков бумаги, соломинок, ракушек, маленьких кусочков камня. Как он сохранял эти хрупкие вставки при плавлении стекла при температуре около 900 ° C, до сих пор неизвестно.

Виолетта Микитина:

На сегодняшний день известно около десяти уцелевших очков Вершинина, некоторые из них хранятся за границей. Картины в них никогда не повторяются.На арт-аукционах они встречаются крайне редко. Последнее известное произведение Вершинина было продано на аукционе в Лондоне в 2000 году. Оно было куплено за 28 тысяч фунтов стерлингов при первоначальной оценке 10-15 тысяч фунтов стерлингов. Кто его купил и где сейчас — неизвестно.

Предполагается, что синий стакан для питья, расписанный золотом и серебром, с инкрустацией, изображающей сцену охоты, был изготовлен самим Вершининым. Изделие поступило в музей также из собрания Морозова. В Кусково есть еще два таких стакана, но, скорее всего, они были сделаны учениками Вершинина.В любом случае уровень мастерства в них не такой высокий.

Необычные ошибкиВиолетта Микитина:

Очки с изображением жуков-приманок и бабочек являются частью увлечения 18 – веками приманками как в живописи, так и в архитектуре. Эмалированные насекомые выглядят абсолютно реалистично, будто случайно попали в стакан. Такая посуда пользовалась бешеной популярностью среди землевладельцев в качестве подарков, поэтому многие из этих бокалов украшены монограммами.

Филологи считают, что выражение «быть (гулять) гудеть» происходит от такой посуды. Однако более вероятная гипотеза предполагает, что эта фраза возникла во времена правления Петра Великого. Царь-реформист считал, что России нужно больше таверн, а не просто питейных заведений. Последние были просто местом, где можно было напиться, в то время как первые предлагали еду с напитками. Он постановил, что хозяева таверны обязаны давать каждому посетителю первый шанс бесплатно.

Чтобы исполнить волю царя и не разориться, трактирщики стали предлагать напитки в крошечных рюмках, вмещавших около столовой ложки (10-15 мл) водки. Из-за своего крохотного размера их назвали мухами. Что же до умных пьяниц, которые могли посетить несколько таверн за ночь, чтобы по праву первыми выстрелить в дом, то про них стали говорить, что они «гуляют».

Матовое стеклоМатовое стекло стало популярным, потому что было очень похоже на фарфор, который в то время был на пике моды в Европе.Методы окраски обоих материалов были одинаковыми, кроме того, мастера Императорского фарфорового завода часто выступали в качестве наставников для своих коллег с Императорского стекольного завода, которым приходилось работать с матовым стеклом.

Виолетта Микитина:

— Скорее всего, когда русская армия была за границей в 1813–1814 годах, они столкнулись с так называемым сульфидным стеклом. Белые медальоны или гипсовые профили, отлитые в прозрачное стекло, были в то время очень популярны в Европе.Русские мастера модифицировали методику и начали изготавливать шкафчики из белого матового стекла. В стеклянной заготовке заранее вырезали прорезь, чтобы вставить туда медальон, когда стекло было горячим. Этот метод не применялся в Европе, это исключительно российская разработка.Дед хрусталя

Англичанин Джордж Равенскрофт изобрел прототип современного граненого стекла в 1676 году. Экспериментальным путем он обнаружил точное содержание монооксида свинца, которое нужно было добавить в расплавленное стекло, чтобы сделать конечный продукт более прочным, ярким и придать ему дополнительную искру.Все эти качества проявились во всей красе двадцать лет спустя, когда они начали использовать грань для огранки стекла. В течение долгого времени Англия оставалась законодателем мод в этой области, поэтому многие формы посуды из хрусталя и узоры грани берут свое начало на Британских островах.

Виолетта Микитина :

Хрустальное стекло появилось в России, как и во всей остальной континентальной Европе, в 1800-х годах. Именно тогда русские мастера начали осваивать различные схемы огранки.Узор, который англичане назвали «клубничным бриллиантом», а русские — «камнем», был очень популярен в конце 1810-х — 1820-х годах. На его основе был создан «Русский камень» — узор, не имеющий аналогов в других странах. Первый известный образец этой нарезки встречается на столе, подаренном Николаем I в 1826 году, но пик его популярности пришелся на вторую половину 19-го -го -го века.

Из всех декоративных искусств граненый стекло первым получил индустриализацию и начал массовое производство.Это произошло потому, что для его изготовления требовалась только механическая точность, а не творческий подход мастера.

Фотографии предоставлены Музеем-усадьбой «Кусково».

Прессованное стекло | Britannica

Прессованное стекло , стеклянная посуда, изготовленная путем механического прессования расплавленного стекла в плоскую или гравированную форму с помощью поршня. Прессованное стекло обычно можно отличить от стекла, вырезанного вручную, по его тупым граням, швам формы (которые, однако, часто удаляются полировкой) и точной регулярной огранке.

Стекло было отлито в открытых формах египтянами еще в 5 году до нашей эры, но только в 19 веке стеклодувы научились формировать стекло прессованием. Использование поршня позволило стекольникам быстро распределить толстое расплавленное стекло по форме, прежде чем оно затвердеет, и тем самым позволило им придать стеклу замысловатые формы с замысловатым дизайном. Первая промышленная машина для прессования стекла была разработана в 1825 году Джоном П. Бейкуэллом из США.Изобретение этого устройства быстро привело к массовому производству стеклянной посуды и значительно снизило ее стоимость. Процесс прессования стал самым важным фактором, сделавшим стеклянную посуду доступной для повседневного использования.

В 1827 году Деминг Джарвс из Boston and Sandwich Glass Company в Сандвиче, штат Массачусетс, начал производить стеклянную посуду, украшенную «кружевными» узорами, чрезвычайно сложными комбинациями точек, кругов, ромбов, листьев и гирлянд, покрывающих всю поверхность стекла. статьи.Эти кружевные узоры были уникальными для новой техники прессования, поскольку они не могли быть получены с помощью более традиционных техник резки и гравировки.

Прессованное стекло также производилось в Англии; первая прессовая машина была установлена в Стоурбридже компанией W.H.P. Ричардсоном в 1833 году. Оттуда технология прессованного стекла распространилась также на другие части Англии и континентальной Европы. Европейское прессованное стекло с кружевным узором, называемым «змеиной кожей», было столь же излишне орнаментировано, как и американское.Кремневое стекло хорошего качества использовалось исключительно до середины 1860-х годов, когда появилось более дешевое, но более хрупкое натриево-известковое стекло. Сегодня прессование стекла используется во всем мире при производстве обычной стеклянной посуды.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасХрустальное стекло | декоративно-прикладное искусство

Хрустящее стекло , стеклянная посуда, имеющая ряд граней на поверхности, полученных путем резки. Призматический дизайн поверхности значительно усиливает блеск и отражающую способность стекла, что сделало резку одним из самых популярных методов украшения стеклянной посуды.Процесс резки включает в себя черновую обработку маркированного рисунка на стеклянном изделии с помощью вращающегося стального круга, который покрывается мелким влажным песком или искусственным абразивом. Кромка колеса, которая может быть плоской, выпуклой или V-образной, оставляет надрез, который сглаживается кругом из песчаника, а затем полируется третьим деревянным кругом. Окончательную полировку обычно наносят окунанием в кислоту.

В I веке нашей эры римляне представили рудиментарную форму резки стекла, похожую на гранильные и рельефные.Резка стекла, как это делают современные стеклодувы, получила развитие в Германии в конце 17 века. Его развитию способствовало производство тяжелого бесцветного хрусталя, которое нелегко разбилось при резьбе. Резка была принята английскими и ирландскими стеклодувами в качестве основной декоративной техники в конце 1720-х годов, и призматические стили, характерные для граненого стекла, стали отождествляться с их изделиями. После 1780 года в США было экспортировано много мелкой стеклянной посуды, изготовленной ирландской теплицей в Уотерфорде.

Все рисунки огранки представляют собой вариации трех основных разрезов: плоский, полый и косой. Угловой разрез, при котором надрез делается под углом примерно 60 °, преобладает в старых стилях граненого стекла. Ромбовидный узор был одним из первых, которые были приняты; он преобладал в стаканах, чашах, тазах и люстрах, сделанных в английских и ирландских теплицах в начале 18 века. Звезда, рельефный алмаз и зубчатый веер также были обычными английскими и ирландскими узорами.

В середине 19 века процесс прессования стекла использовался для производства стеклянной посуды, которая по внешнему виду очень напоминала граненое стекло при невысокой стоимости. Это развитие привело к снижению спроса на хрущевку и, в конечном итоге, к практике, направленной на снижение стоимости производства такой стеклянной посуды. Сегодня большая часть граненого стекла частично формуется, а затем обрабатывается на колесе, что устраняет дорогостоящую работу по разметке дизайна и выполнению черновой резки.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчасИстория стекла — Факты о стекле

Люди использовали стекло природного происхождения, особенно обсидиан (вулканическое стекло), прежде чем научились делать стекло. Обсидиан использовался для изготовления ножей, наконечников стрел, украшений и денег.

Древнеримский историк Плиний предположил, что финикийские купцы произвели первых стаканов в районе Сирии около 5000 г. до н.э. Но согласно археологическим свидетельствам, первое стекло, сделанное человеком, было сделано в Восточной Месопотамии и Египте около 3500 г. до н.э., а первые стеклянные сосуды были сделаны около 1500 г. до н.э. в Египте и Месопотамии.В течение следующих 300 лет стекольная промышленность быстро росла, а затем пришла в упадок. В Месопотамии он возродился в 700 г. до н.э., а в Египте — в 500 г. до н.э. В течение следующих 500 лет Египет, Сирия и другие страны восточного побережья Средиземного моря были центрами производства стекла.

Вначале производство стекла было очень сложным и медленным. Стекловаренные печи были небольшими, и тепла, которое они производили, едва хватало для плавления стекла.Но в I веке до нашей эры сирийские мастера изобрели трубку для выдувания. Это революционное открытие сделало производство стекла проще, быстрее и дешевле. Производство стекла процветало в Римской империи и распространилось из Италии во все страны, находившиеся под ее властью. В 1000 году нашей эры египетский город Александрия был важнейшим центром производства стекла. По всей Европе чудесное искусство изготовления витражей в церквях и соборах по всему континенту достигло своего апогея в лучших соборных окнах в Чатре и Контербери, изготовленных в XIII и XIV веках.

Самым первым стеклом, известным людям каменного века, которое использовалось для изготовления оружия и декоративных предметов, было обсидиан, черное вулканическое стекло. Самые ранние известные искусственные изделия из стекла датируются примерно 3500 годом до нашей эры и были найдены в Египте и Восточной Месопотамии. Открытие стекловарения примерно в 1 веке до нашей эры стало крупным прорывом в производстве стекла.

Стекло было впервые произведено в древнем мире, но мало что известно о первых попытках человека сделать стекло. Амулеты и твердые бусы изготавливали в Месопотамии еще в 2500 году до нашей эры. Позже производство стекла получило дальнейшее развитие в Египте около 1500 г. до н.э.

Вы когда-нибудь задумывались, как делают стекло? Что входит в состав стекла? Сколько существует видов стекла? Здесь вы можете прочитать о процессе изготовления стекла и сопутствующую информацию.

История производства стекла

Ко времени крестовых походов производство стекла было развито в Венеции, и она стала центром стеклоделия западного мира. В 1291 году стекольное оборудование было перенесено на остров Мурано. В 15 веке венецианский стеклодув Анджело Баровье создавал ящики из кристаллов почти бесцветного прозрачного стекла. К концу 1500-х многие венецианцы отправились в северную Европу в поисках лучшей жизни, где они основали фабрики и принесли искусство венецианского выдувания стекла.

К 1575 году английских стеклодувов производили стекло по венецианской моде. В 1674 году английский стеклодув Джордж Равенскрофт изобрел свинцовое стекло.

Первый стекольный завод в США был построен в Джеймстауне, штат Вирджиния, в 1608 году.

В начале 1800-х годов был большой спрос на оконное стекло, которое называлось коронным стеклом. В 1820-х годах эпоха выдувания отдельных бутылок, стаканов и фляг закончилась с изобретением ручного станка.В 1870-х годах была представлена первая полуавтоматическая машина для бутылок.

После 1890 года, использование, разработка и производство стекла стали быстро расти. Оборудование было разработано для точного непрерывного производства множества продуктов. В 1902 году Ирвинг В. Колберн изобрел машину для волочения листового стекла, которая сделала возможным массовое производство оконного стекла. В 1904 году американский инженер Майкл Оуэнс запатентовал автомат для выдувания бутылок.

В 1959 году сэр Аластер Пилкингтон представил новое революционное производство листового стекла, благодаря которому до сих пор производится 90% листового стекла.

Подробную информацию по этой теме читайте во всех наших статьях.

BBC — Путешествия — Изобретение, спасшее миллион судов

«Если бы я был католиком, возможно, в данном случае я бы дал обет построить часовню какому-нибудь святому; но так как я не являюсь, если бы я вообще поклялся, то должен был бы построить маяк ». — Бенджамин Франклин, июль 1757 г.

С древних времен светящиеся маяки направляли корабли в порт.Самые ранние маяки были управляемыми огнями на вершинах холмов, которые предупреждали суда о приближении к суше. Со временем эти сигналы были усилены горящими угольными или масляными лампами с зеркалами, которые могли достигать мореплавателей дальше в море. Но мощность лампы не могла сравниться с темной и ненастной ночью; В течение столетий сломанные корпуса и обдуваемые ветром паруса сели на мель, капитаны и команда кораблей погибли внутри, не имея возможности обнаружить береговую линию, пока не стало слишком поздно.

Все изменилось в начале 1820-х годов, когда французский физик изобрел новый вид линзы: кольцо из кристаллических призм, расположенных в виде граненого купола, которое могло отражать преломленный свет.Огюстен Френель установил свое творение в Phare de Cordouan, высоком маяке, расположенном в устье французской Жиронды, примерно в 100 км к северу от Бордо. Внезапно одна лампа могла осветить морякам путь на много морских миль в море.

Вас также может заинтересовать:

• Последний смотритель маяка на Капри

• Как Франция создала метрическую систему

• Как Фиджи изменили способ передвижения

Самый старый действующий маяк во Франции (строительство началось в 16 веке) Столетие, но маяки существовали здесь сотни лет назад) и первый в мире, построенный в открытом море, этот внушительный часовой белый камень является шедевром эпохи Возрождения.В равных частях собор, форт и королевский дворец, этот «Версаль на море» является памятником истории и морской инженерии. Это место было внесено в список исторических памятников в том же году, что и Нотр-Дам в Париже, Министерством культуры Франции в 1862 году. До маяка Кордуана можно добраться только на лодке. Он предлагает посетителям революционный взгляд на наследие Франции: возможность подняться наверх достигает старого маяка, и в воображении одного человека.

Впечатляющий экспонат

Médoc Atlantique — это изобильный участок на юго-западе Франции, известный своими виноградниками, винами и замками; Немногие туристы отправляются к северу от Бордо в сонный городок Сен-Пале-сюр-Мер.С этой точки зрения нельзя пропустить Кордуанский маяк на его уединенном мысе, хотя жители Дворца, похоже, лишь смутно осведомлены о его верных часах. Прибрежные кафе, рекламирующие свежую рыбу и блины с нутеллой, популярны среди местных жителей, и многие отправятся на лодке, чтобы добраться до Coquilles St Jacques, а затем исследовать окружающие сосновые леса. Но раз в день из Порт-Ройана отправляется катамаран, уносящий пассажиров из гавани в открытые воды. Город исчезает из виду, а паруса корабля бешено развеваются на ветру, и маяк вздымается вверх, рассекая горизонт, словно облачный столб.Большинство не может не задаться вопросом: зачем строить такой великолепный экспонат там, где его мало кто когда-либо видел?

Маяк Кордуана предлагает посетителям революционный взгляд на наследие Франции

На самом деле впечатляющая архитектура Phare de Cordouan является результатом долгой и бурной истории. Согласно легенде, маленькие маяки существовали на безымянном островке с начала 9 века, когда Карл Великий якобы приказал зажег там свет. Более вероятно, что Черный принц (Эдуард Уэльский) первым построил настоящую башню на песчаной отмели в 1360 году.Более 200 лет спустя, в 1584 году, король Генрих III построил маяк в устье Жиронды. Король хотел впечатляющую башню, достойную его королевского статуса, такую, которая заменила бы разрушающееся здание Эдварда. Он нанял знаменитого парижского архитектора Луи де Фуа на строительство «королевского сооружения»: маяка с экстравагантно украшенными апартаментами, помещениями сторожа, большим фонарем и собственной часовней.

Религиозные войны и различные финансовые и технические проблемы замедляли продвижение, но де Фуа продолжал свою работу даже после смерти Генриха III (король, как оказалось, никогда не ступил на свой маяк).К 1611 году моряков, пришвартовавших свои суда в месте слияния Атлантики и Жиронды, встретило потрясающее зрелище: гранитные ступени, ведущие к 67,5-метровому каменному зданию, непроницаемому для грохочущих волн. Пройдя мимо квартиры инженера и каюты смотрителей, они преодолеют более 300 ступенек через каждую из нескольких просторных галерей, интерьеры которых все еще отражают традиционный для того времени стиль: позолоченная отделка, богато украшенные фронтоны; небольшие альковы и купольные потолки; черно-белая мозаика. Капитан корабля мог остановиться, чтобы помолиться о безопасном проходе своего судна в часовне Нотр-Дам-де-Кордуан, прежде чем подняться мимо salle des lampes на палубу галереи на вершине этого самого отдаленного часового у моря.

Маяк впервые зажег в 1611 году: огонь, питаемый смолой, смолой и деревом, прикрывался фонарем. В середине 1640-х годов свет Кордуана погас из-за шторма, поэтому смотрители заменили его фонарем, который сжигал китовый жир и закреплял его на металлической чаше; это позволяло лучше контролировать пламя, но также означало более тусклое свечение, к большому огорчению моряков. Китовый жир был заменен в начале 18-го века углем, который оказался сложной системой освещения для обслуживания, поскольку смотрителям приходилось постоянно доставлять топливо на вершину маяка и разжигать огонь днем и ночью.В 1782 году была установлена система масляных ламп и медных люминесцентных ламп (или отражателей), что означало, что смотрителям маяков больше не нужно было ухаживать за кострами. К концу 18 века часовщики изобрели вращающийся фонарь, который стал возможен благодаря тем же механизмам, что и часы, в результате чего появился первый в мире вращающийся фонарь для маяка. В безветренную погоду эти масляные лампы могли адекватно помочь в навигации, но они не были достаточно мощными, чтобы сойтись на пропитанном костями, разоренном штормом моряке за много миль от земли.

После Французской революции 1789 года были предприняты попытки искоренить все символы Ancien Régime, феодальной политической системы во Франции, которая считала каждого подданным короля. Это означало полное уничтожение всех королевских изображений и надписей в Кордуане, что, в конце концов, само по себе было данью монархии. Остался нетронутым только бюст Луи де Фуа во входной нише нижнего зала — он был просто слишком тяжел для перевозки — и посетители все еще могут увидеть эту статую сегодня.В то же время на маяке велись масштабные работы, направленные на повышение полезности конструкции и увеличение дальности действия маяка.

Гениальное изобретение

В 19 веке оптика была развивающейся областью. Ученые были знакомы с теорией света голландского физика Кристиана Гюйгенса, согласно которой свет распространяется в форме волны, но многие остались скептически настроены. Огюстен Френель эффективно доказал теорию Гюйгенса: расположив ряд маленьких выпуклых призм в форме улья, француз обнаружил, что он может улавливать и преломлять косой свет.

Система Френеля основана на ключевом принципе геометрической оптики: когда свет переходит из одной среды в другую — например, воздух в стекло, а затем снова в воздух — он меняет направление. Концентрическое расположение линз и «изгиб» света создавали объединенную интенсивность света, намного превышающую интенсивность самого источника света. Это, в свою очередь, позволяло видеть свет на больших расстояниях. Френель установил свое изобретение в Кордуане, маяке, уже известном в его родной стране, в районе, известном своими изрезанными берегами и опасными волнами.К 1860-м годам тысячи маяков были оснащены линзами Френеля, от маленьких гаваных фонарей до огромных морских огней.

Каждый маяк имеет свою подпись

«Каждый маяк имеет свою подпись», — сказал Микаэль Невеу, один из четырех стражей маяков, которые живут в Кордуане круглый год (охранники сменяются парами, в течение двух недель. ). Он указал на аппарат Френеля внутри башни, доступный только для хранителей и хранителей. «Здесь свет исчезает трижды каждые 12 секунд.

Затмевающийся свет — это ритмичный свет, в котором продолжительность света в каждом периоде больше, чем общая продолжительность темноты: другими словами, он имеет вид, как мигает, а не вспыхивает. По мере того как линза Кордуана вращается, его панели «бычий глаз» создают лучи концентрированного света, которые последовательно переходят в поле зрения моряка: на юге — вспышка красного, на западе — зеленого или белого света, а затем — темноты. Эти разные цвета направляют морское движение в зависимости от размера судна: зеленый сектор указывает на основной проход устья, используемый для крупнотоннажных коммерческих судов; южный проход, отмеченный красным сектором, используется судами с меньшей осадкой.

Phare de Cordouan — последний маяк во Франции, в котором постоянно проживают смотрители. Посещения разрешены для публики с апреля по ноябрь; В остальное время года смотрители следят за тем, чтобы маяк светил днем и ночью, одновременно занимаясь ежедневным обслуживанием башни и окружающего островка, который полностью затопляется во время прилива. Phare de Cordouan был официально представлен в качестве кандидата на получение статуса всемирного наследия ЮНЕСКО в 2002 году, что в немалой степени было совершено стюардами, которые добросовестно следят за ним.

Уединенное существование смотрителей маяков давно захватывает воображение: стоицизм их непрекращающегося бдения; неотъемлемую роль, которую они играют в обеспечении плавучести и маяка; любимых, которых они оставляют на суше. Бенуа Женуврие был стражем маяка в Кордуане восемь лет. У него песочные дреды, слегка потрепанная улыбка и целеустремленность. Когда его спросили о самом сложном аспекте его работы, Дженуврие ответил, что у каждого опекуна все по-разному. «Погодные условия тяжелые, повседневные задачи, зима…» — тут он замолчал, словно взвешивая ответственность за что-то столь грандиозное.«На самом деле, мне легче зимой, когда здесь нет посетителей».

На фоне сильно усыпанной ракушками базы Phare de Cordouan этот одинокий хранитель сам был частью истории — длинной чередой стражей маяков, которые по-разному наблюдали за королевским дворцом, кладбищем затонувших кораблей, местом научных новшеств и местом это навсегда изменило путешествие по океану.

Места, которые изменили мир — это серия сериалов BBC Travel, в которых рассказывается, как места назначения оказали значительное влияние на всю планету.

Присоединяйтесь к более чем трем миллионам поклонников BBC Travel, поставив нам лайк на Facebook или подписавшись на нас в Twitter и Instagram .

Если вам понравилась эта история, подпишитесь на еженедельную рассылку новостей bbc.com под названием «The Essential List». Тщательно подобранная подборка историй из BBC Future, Culture, Capital и Travel, которые доставляются на ваш почтовый ящик каждую пятницу.

История витражей — Американская ассоциация витражей

Богатые построили для себя замки по образцу замков, описанных в готических романах.Еще в 1740-х годах Гораций Уолпол собирал средневековые витражи и нанял одного из немногих мастеров по изготовлению витражей, оставшихся в Англии, Уильяма Прайса, чтобы восстановить его и установить в своем фешенебельном готическом особняке Strawberry Hill. Многие окна были отправлены в Англию с континента. Несколько энтузиастов сохранили интерес к средневековым витражам и усердно собирали предметы, которые в противном случае были бы потеряны. Некоторые из этих панно сегодня находятся в музеях, в лучшем состоянии, чем если бы они оставались на месте.В 1802 году в Лондоне прошла выставка стекла, спасенного от Французской революции.

Поскольку цветное стекло вышло из моды, его производили мало и качество было в целом плохим. Когда британские студии заинтересовались реставрацией старинного стекла и предоставили новые витражи для неоготических церквей, подходящего стекла почти не было. Человеком, которому больше всего приписывают исправление этой ситуации, был вовсе не витраж, а адвокат Чарльз Уинстон.Витражи были его хобби. Он написал книгу, содержащую свои верные рисунки средневековых витражей. В его книгу был включен перевод описания монахом Феофилом процесса создания витражей. В 1849 году он провел химический анализ фрагментов прекрасного старого стекла и призвал Джеймса Пауэлла и сыновей, Whitefriars Glassworks, производить превосходное цветное стекло. Уильям Эдвард Чанс также начал экспериментировать с цветным стеклом в то время, и в 1863 году ему удалось получить превосходное красное стекло.

Хотя книга Уинстона была посвящена средневековым витражам, он также ценил окна в живописном стиле, которые делались в Германии в его дни. Против этого мнения выступали Пугин и его последователи.

Август Уэлби Нортмор Пугин был архитектором, который практически единолично утвердил готический стиль как единственную жизнеспособную церковную архитектуру. Он начал строить свою первую церковь в 1837 году. Затем он написал «Контрасты», в которых заявил, что классический стиль был языческим и не подходил для построек христианской нации.

Он считал готический стиль более привлекательным с эстетической точки зрения и более нравственным. Пугин также проектировал витражи. Его окна изготавливали различные студии, чаще всего Джон Хардман из Бирмингема. В то время возрождение Оксфордского движения (в англиканской церкви) было направлено на восстановление высоких церковных идеалов. Об этом свидетельствует возросшая разработка как богослужений, так и церковных зданий, в которых проводилась литургия. Спрос на витражи быстро рос.Кембриджское общество Камдена опубликовало журнал «Экклезиолог», в котором распространялись принципы готической архитектуры.

Задолго до ранней смерти Пугина в 1852 году другие архитекторы обратились к стилям возрождения готики. Витражи снова содержали плоские декоративные узоры и выводные линии, которые выделяли и разделяли цвета. Важными мастерскими и мастерами были Thomas Willement, J.H. Миллер, Беттон и Эванс из Шрусбери, Джон Хардман и Уильям Уэйлс.

Двадцать пять английских фирм показали витражи на большой выставке Хрустального дворца в 1851 году.Иногда бывает сложно отследить мастерские, делавшие окна того периода. Приходские записи говорят о жертвователях с большей готовностью, чем о создателях.

Другие известные студии, основанные в этот период, включают Burlington and Grylls, 1868; Клейтон и Белл, 1855; Гиббс, основанный в 1813 году, производство витражей началось в 1848 году; Хитон, Батлер и Бейн, 1855; Лейверс, Барро и Вестлейк, 1855 г .; Шригли и Хант, 1875; Джеймс Пауэлл и сыновья, изготовители стекла с 17 века, начали производство витражей 1844 года; Уорд и Никсон, позже Уорд и Хьюз, 1836 г.Уильям Уоррингтон начал свой бизнес по производству витражей в 1833 году, но прекратил свою деятельность в 1875 году. Остальные продолжали свое существование и в 20 веке.

Многие из этих английских студий, которые все еще работали во время Второй мировой войны, потеряли свои архивы либо в результате бомбардировок, либо потому, что они отказались от них в обмен на целлюлозу для производства новой бумаги. Английские журналы сообщают, что в некоторых фирмах было занято более 100 человек. Возможно, они выполнили и другие отделочные работы помимо витражей. Их работа по-прежнему ценится сегодня.Некоторые из его характеристик — плоская обработка даже в живописных окнах, зеленовато-белая плоть, нежная роспись, добытые в карьерах фоны с декоративным мотивом, окрашенным серебром на каждом стекле, изящное архитектурное обрамление (балдахин) или бордюры и широкое использование серебряной морилки.

В Англии и во всем мире происходило изменение философского климата. В 1854 году Ф. Морис основал Колледж рабочих в лондонском Ист-Энде. Джон Раскин вел вечерний курс рисования и дизайна и поощрял других преподавать там же.В молодости Раскин часто навещал своего друга Чарльза Милнса Гаскелла, который жил в средневековом монастыре. Вероятно, это пробудило в нем восхищение средневековым искусством и архитектурой.

Раскин настолько любил монастырь, что полагал, что рабочие, создавшие его, были счастливы. Он широко пропагандировал взгляды Пугина на нравственность готического стиля. Он написал «Форс Клавигера» («Удача, хранитель гвоздей»), серию писем рабочим и труженикам Великобритании. Те, для кого он был написан, его никогда особо не читали, но он оказал влияние на британский социализм, сделав его христианским, а не атеистическим, как у Маркса.

Философия Уильяма Морриса также была социалистической. Уильям Моррис и Эдвард Бёрн-Джонс отправились в Оксфорд в 1853 году, намереваясь стать священнослужителями, но, поскольку импульс Оксфордского движения тогда ослабевал, они занялись искусством. Раскин и Моррис будут влиять на движения в области искусства и ремесел во всем мире

В 1857 году Уильям Моррис, которому тогда было 23 года, принял участие в росписи фресок Оксфордского союза, на которых изображены король Артур и рыцари Круглого стола. Что характерно, он чувствовал, что не может изобразить рыцарей в доспехах, если не испытал чувство ношения доспехов; у него был шлем и кольчуга, сшитые по его собственному проекту удивленным оксфордским кузнецом.К радости своих друзей, он настоял на том, чтобы надеть костюм на званый обед, и ему удалось застрять в шлеме.

Моррис вскоре осознал, что его талант заключается не в живописи изящных искусств. Фирма Морриса, Маршалла и Фолкнера была основана в 1861 году, потому что Моррис не мог найти подходящую обстановку для нового дома, только что построенного для него Филипом Уэббом. В то время как фирма занималась декорированием, витражи были заметны с самого начала.